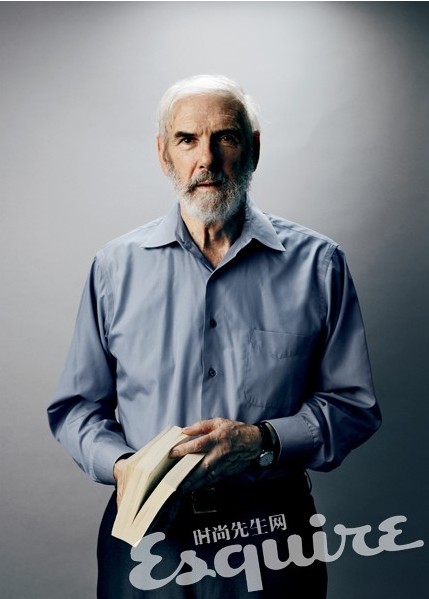

史景迁(Jonathan D.Spence)

历史学家,美国耶鲁大学教授。曾任美国历史学会主席。1936年出生于英国伦敦。曾就读于英国剑桥大学、美国耶鲁大学。史景迁的著作文笔流畅、叙事性强,是在美国少数能使专业史学著作成为畅销书的作者之一,使中国历史研究在西方英语世界产生很大影响。主要著作有《追寻现代中国》、《王氏之死》等。

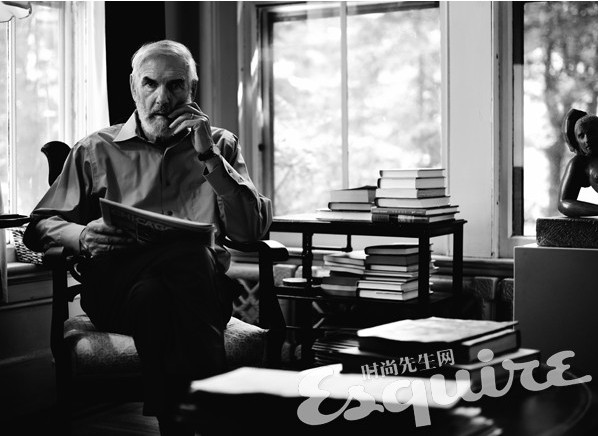

史景迁和金安平的家在纽黑文邻近小镇西黑文,离耶鲁校园不远,又安静又美,可爱的园子枕着落斜的草坡,纷繁的花叶拥抱着凉亭。会客厅门廊左手边的墙上挂着的张充和墨迹,画的是张充和的姐夫—作家沈从文家乡湘西。金安平也是很知名的历史学家,和张充和曾经是非常好的朋友。那是一对历史学家的家,史景迁和金安平的很多著作就是在这个远离尘嚣的房子里写就的,到现在史景迁还与金安平共用一个手机,与现代世界隔着一个爱情的距离。

史景迁今年77岁,被公认是全世界最有影响力的汉学家之一,自1974年以来,他完成了14部有关中国的历史著作,包括《追寻现代中国》,《天安门:知识分子与中国革命》、《王氏之死:大历史背后的小人物命运》等。他叙事生动,善于从细节入手还原历史更广阔的背景。他的著作不仅仅在史学界极具影响,也成为了大众关注的畅销书,甚至让西方世界对中国历史发生浓厚的兴趣。

史景迁现在还是耶鲁大学史特林讲席教授(耶鲁最高学术职级),在耶鲁可以听他的讲座。到耶鲁访问的中国年轻学者,比如我,还有机会去他们家吃上一顿大餐。金安平会做吃的西班牙海鲜饭,史景迁则会给我们调制各色鸡尾酒。夏日午后,繁花满庭,在院子里喝着酒跟史景迁谈天,真是奢侈的享受。我和史景迁说,我还是要一瓶啤酒吧。其实是想见识一下他的开瓶器。史景迁家的餐厅里有个硕大的储藏柜,数不尽的盘子和刀叉以及其他的厨具。柜子里面有很多新奇的小物件,我曾经被一个深绿色的开瓶器所吸引,它造型独特,是一个士兵撑杆,士兵的头与撑杆之间便有钝齿可以开瓶。据说人类学家斯科特第一次见到这个开瓶器也很爱它,时常拿出来把玩。我只能用喝啤酒为由,见识一下。我和史景迁谈话时,其实根本没喝一口酒。

史景迁声名远播,超过了历史学界。但历史学家们,反倒并非众口一词地称赞他。1992年,布鲁斯 玛兹利士提出“《胡若望的疑问》之疑问”,声称自“历史之父”希罗多德以来的史撰传统—提出问题、探究问题—被史景迁抛弃了:他那优美的中国叙事背后,并没有问题,也没有答案。持这样观点的人当然还是少数,爱史景迁的人还是会一直爱。魏斐德,叙事史的大师、史景迁在历史与文学之争中的盟友,爱极了《太平天国》的末篇。他爱史景迁用倒叙所剪接的数月前军营碎影,爱这种电影文学手法所形成的“想象与事实之间的张力与共鸣”。费正清,中国史泰斗、史景迁老师的老师,颇为肯定《天安门:知识分子与中国革命》,认为他的研究,“由建筑于社会科学框架基础上的中国历史研究模式,转向了文学和人文关怀基础上的中国史研究”。麦克阿瑟奖的颁奖词则更加中肯:史景迁的史学著作“将原创性的史学见解与叙述故事的文学禀赋相结合,使其著作在描述人物与情境方面予人以小说式的感觉”。

对历史学家以文学之名展开批评和争论,不能不让人回想起更加古老的一场争论—历史与文学的争吵。史家声称自己对每一特殊事件的发生机理了若指掌时,诗人却在嗤笑这了解变动不居、缺乏永恒亘久的元素。在认识自身、认识过往的艰辛旅程中,究竟谁更能洞见事实和真理的微弱烛火?

文学事关普遍性,而历史事关特殊性;但它们终归都是记忆女神涅默叙涅的女儿,终归都是对人类之过往的一种“有教养的记忆”。在无数个孩子梦境与清醒交替时分被讲述的那些故事,教化并养育了这些未来世界的心灵。而正是在这醒与睡之间的故事时分,文学和历史以一种温柔敦厚的姿态结盟,抚慰了无数的赤子之心,也抚慰了渴望认识自身、认识过往的成年心灵。

Q&A

时间:2013年7月29日

地点:美国西黑文

ESQ:我们从一本书谈起吧。《康熙:重构中国皇帝的内心世界》一书可能你是个人风格的最大胆的尝试。在此之前,从未有历史学家以第一人称的方式写作历史。你怎么想到会以这种方式来进行历史写作?你在写作时会考虑到读者或同行的想法吗?

史景迁:当你开始写一本书时,会考虑读者希望看到什么,同行会担心什么,问题是这些因素会对你产生多大的影响。《康熙:重构中国皇帝的内心世界》这本书出版于1974年。在此之前,我为了写作博士论文《康熙与曹寅》,已经对康熙和18世纪初期进行了很多年研究。在这个过程中,我发现资料多得超出我的想象。我意识到我可以利用它们来更深入地理解康熙,来从内部建构康熙的思想。更重要的是,我发现康熙在不断使用“朕”这个第一人称代词。当时我便产生了这样的想法:为什么不能让康熙自己来重新体验他的帝王人生呢?为什么不让康熙展示他自己的情感呢?为什么你要不断地说“康熙肯定这样想过”,或者“康熙今天可能病了,所以上朝迟了些”,而不让他本人来讲述自己的故事呢?我是这样做的,这确实也是一个大胆的尝试。我部分借鉴了莎士比亚在《皆大欢喜》中提出的人生七个阶段理论。康熙是帝王,但也是一个人。他的人生轨迹与莎士比亚对人生阶段的划分大致吻合。为什么我不能从这个角度描绘一个真实的、有人性的康熙呢?肯定有很多人对这种写法感到奇怪,但是也有不少人很喜欢这本书,包括一些中国近代史学者,他们认为这种写法是理解传统中国的一个很好的方式。

ESQ: 余英时说你的著作必须划入《史记》的范畴,是文学和史学的完美结合。你个人如何看待文学与史学的关系?

史景迁:在某些方面,文学与史学的关系很密切。二者都是用语言来概括复杂的事实,以仔细考察某种现象或某个方面。但是二者又有不同之处。文学源自你想要表达的东西,你既可以用华丽或高端的语言来文学地呈现它,也可以用非常个人化的方式来表达。当然,文学更多地选择后者。如果你在叙述时遵循精确这一原则,你就可以从文学中得到最大的回馈。

历史则是可以被追踪的事实,作者可以审查这些事实,并用它们来体现整个社会的看法。历史就是讲故事,但是你要在故事中尽量展现当时的社会和主要事件。拿《王氏之死》来说,你可以以一个不为人所知、后来又悲惨死去的小人物来开始这个故事。每个历史人物都过着不同的生活,他们展现给你的生活也很不相同。历史写作必须基于丰富的史料,但是对语言的出色使用也能给作品增色不少。当我开始阅读中国历史的时候,我接触到了司马迁,他是目前为止我能想到的为数不多的天才之一,因为他非常清楚如何构建故事,也知道如何能让故事产生长久的影响。中国早在西汉前期就有着如此强大的文学与史学完美结合的传统,我对此印象非常深刻。我们欧洲在几百年后也开始这样做。英国19世纪中、晚期的历史作品异常灿烂辉煌,叙述史在法国的复兴则受到了弗朗索瓦 拉伯雷和其他中世纪晚期作家的滋养。

ESQ:你的历史写作的风格是怎么形成的?

史景迁:所寻找的主题不同,写作风格就会相应发生改变。在选择写作风格这件事上,你是自由的。你可以一丝不苟、小心翼翼,注意细节,也可以进行大量的引用。你可以直面特定的主题,比如性别史,也可以小心翼翼地探究暴力活动的时间,找到人类文明整体崩溃的证据。有如此之多的风格可供选择,只要我们能最大程度地利用它们,就能从中受益。其实在很多时候,我们并不需要特定的工具,语言本身就足够复杂,也足够有表现力。至于写作方式,我采用的是传统的遣词造句的方式。我并没有任何可以借鉴的写作模式。我希望我的表达方式直接、有力。有时,我发现一些作家能做到这一点。当你阅读他们的作品时,你会发现他们没有浪费任何材料,他们会充分利用大量资料向你展现一种新的细节和密度。

ESQ:在过去的几十年中,历史研究潮流不断更新。您为何能始终坚持自己的风格?

史景迁:的确,自二十世纪四五十年代以来,注重细节的历史研究风格开始复兴,并由此延伸出家庭史、性别史和部分种类的经济史。有些历史研究更靠近人类学和社会科学。对我而言,这些都是看待过去的有效方法。此外还存在很多在我们看来并不重要的方法。我们可以用任何现存的方法来讲故事。没有任何理由能表明你不能用精神分析的方法来分析政治人物的动机。你可以假设这个政治人物受到某种理论和事件的影响,或者他在年轻时经历了某些重要事件,比如他们亲眼目睹自己的父亲或母亲被杀害。这恰恰正是我们生活的方式,也是数千年来人生活的方式。人类是暴力的,也是有创造力的;是危险的,也是有探索精神的。真正让我感兴趣的是我们如何才能通过阅读这些不同种类的资料,理解他们向我们传达的关于过去的信息,以此来塑造和分析一个文化的不同部分。在使用这些方法时,我们可能犯错,甚至可能会对历史产生误解。但这些方法本身是没有问题的。你可以采用一种方法,或者同时采用多种方法。你可以像爱德华 吉本一样大量采用叙述史,这需要努力集中智慧来进行大规模地分析;你也可以尝试提炼一个充满细节的小故事。你还可以讲述一个有大量细节的宏大故事,《第三帝国的兴起》就是这样一本极其让人着迷的著作。独立的故事也可以被赋予生命力。如果你可以发现家谱或类似《安妮日记》之类的特殊历史资料,你会立刻得到一种特殊能力—你能通过一个小孩子来看到过去,能把这个独立的故事与整个国家的历史联系起来。

我认为最具挑战性的是如何保持故事的平衡性。历史写作中最激动人心的事情就是你感到你靠历史更近一些了。我发现在中国社会中,无论是康熙这样的大人物,还是王氏这样的小人物,在他们的周围都围绕着很多的故事。四十年后,人们仍在阅读我的书,这不是因为我的写作方式很时兴,而是因为我触碰了这些故事的本质。比如,我在《王氏之死》中写了一场地震。在那一年中,地震夺去了很多山东人的生命。地震是完全不可控的,它意味着这个特定女人在这个特定时期的无助。但是它并不意味着生活郯城的人一直都是绝望的,可能很多人正幸福地生活着。然而,对一些人而言,大自然的确是他们个人经历中共同的不可抗拒因素。所以在写《王氏之死》的时候,我没有像自己所预想的那样把地震放在书的结尾,而是将其作为故事的开头,象征着郯城人共同的灾难经历。

ESQ:您的作品中有很多细节。比如张岱记忆中的灯笼的光亮,严寒在王氏死去的脸上留下的生命的色彩。你是如何捕捉到这些鲜活的细节的?你想透过它们向读者传达什么?

史景迁:很好的问题。其实有时你并不确切地知道你在做什么,但是你会去思考故事中某个既定时刻的最大优点是什么。这就像我们去逛市场。我们能在片刻内看到很多张面孔,但如果我们不去尝试,不采取行动,我们就无法理解这些人。在晚明的中国,我们可以在张岱的家乡加入他的生活,可以从一个孩子的眼光来思考特定的事情。在阅读张岱的资料时,我偶然看到了他所选择的画面;他并没有让我这样选择,但我高兴地发现,没有比从一个孩子的视角更好地看待元宵节的方法了。父亲把孩子放在自己的肩头,孩子立刻就高了半米,能够从和他父亲差不多高的人群头顶上看过去。当孩子在父亲和仆人的背上时,就能够看到周围的一切,而且感到很安全,因为他在成人的臂膀上。类似情形也出现在其他国家。除了满眼的灯笼的光亮,我找不出更好的画面。张岱告诉我他记得这些光亮。我相信他。你可以说“不,他明显在撒谎”,这就属于法律调查的范畴了。你可以解释他为什么对这个特定的时刻撒谎,你也可以解释他没有理由说谎,他所说的是真话。如果你这样叙述的话,灯笼的光亮就会变成这一章的中心。我没有这样做,而是抓住这样一个微小的时刻。假设整个城市的灯笼都亮了,河里的船也挂上了灯笼,商店被灯笼所围绕,每个十字路口看起来都如此相似。就这样,我没有意地写灯光,但是你肯定能在书的这一部分发现越来越多的光。

在《王氏之死》中,我写了一场大雪,它飘落在山东,在王氏生活的那个社会。但是这场雪并不是供孩子们打雪仗和滑雪的,而是为了保存王氏的尸体。所以这场雪描绘的是那个社会的死亡画面。在张岱的故事中,假如所有燃着的灯笼都着了火,很多人将会被烧死。很高兴这样的事并没有发生。同样地,这场大雪可能让王氏生活的整个地区都陷入困境。但是除了知道这场雪可以被用于不同目的之外,我们对整个地区一无所知。这场雪可以被用来保存一个女人的尸体。不仅如此,雪也是对她邻居的责备。如果你被这本书打动的话,你会发现王氏之死是对整个社会的一种判断。我喜欢悖论,我相信大部分人都喜欢人生和哲学中的悖论。所以,雪既保存了王氏的尸体,同时也是对杀死她的丈夫的一些惩罚。这是最核心的故事。这个社会的每一幅画面都不是独有的,而是被放在同样的层次上进行讨论。

作为一名作家,我很高兴知道距今三百年前,在山东发生了这样一件事,而我破解了它。其他人也可以分享我所创造的这个时刻。或者,你也可以说:“看看那些灯,它们就像我祖父那个时候的。”在这个星球上每天所发生了很多事,只要我们能依赖大自然留给我们的一切,以最大的精确度和感性来描绘画面,就能让那些张力很小的时刻再现在我们眼前,这就是故事最激动人心的部分。但是很多线索会消失:尸体不会一直保存下来;灯笼会熄灭,人们也没有足够的钱去重新制造一批,因为它们很昂贵。从这意义上来说,市场与人们的情感有关。如果我们这样思考的话,那就是经济史研究了,是另外一种看待历史的方式。

ESQ:你为什么偏爱人物研究?在具体的研究中,您是如何做到“同情之了解”的?

史景迁:历史人物是浓缩故事的很好的方式。你可以以足够多的细节来叙述个人的故事和动机。这种方法非常好,你不用进行特别深入地探究就能解释出故事的很多方面。但是,我们也没有完全依靠人物来讲故事。我们已经谈过灯笼和雪花。如果我们可以使用灯笼和雪花,为什么我们不能再利用社会的其他方面来讲故事呢?我相信你有机会通过一间房、一辆车或一场暴风雨来很好地浓缩故事。这些事情一旦被聚拢起来,就会产生很多的可能性。

对历史人物保持同情心是很自然的事情,这是人的天性。如果我们试图轻易地对历史加以判断,就可能造成不公平,可能错误地批评那些不该受到批评的人。如果我们再又找到了新证据,之前的判断就会出现问题。就像那些研究法律的人突然说:“等一下,我不相信那个人的法律解释。我找到了材料!”所以我们应该随时准备接受审查,应该保持足够的空间去重新思考历史问题。但是同情心不可能是百分百的,因为你要处理不同的人物。你会经常面对一些可恶的人物,无论是死去的还是活着的。

小时候,爸爸经常会在深夜给躺在床上的我讲格林童话之类的故事。我认为疲惫和困倦的时候,是一个人听故事的最佳时机。当听故事的人像睡觉前的小孩那样睡意朦胧之时,那些话语和过去的事情会显得格外动人。英语像中文一样丰富、优美。但是我认为英语有时具有一种浓缩能力,它可以使语言摆脱自身的负担,进入人意识的某些领域。我觉得这是同情之了解的基础。

ESQ:您怎样寻找作品的主题,比如说王氏、康熙、洪秀全等。

史景迁:每个主题都有自洽的方式,它就是像一幅智力拼图,事实正好嵌入拼图之中。寻找主题经常是碰运气,但我们会经常遇到惊喜。我的任务就是当一个事实捕捉者,去寻找那些确实的拼图。你可以说“这是缺少的那一块”,比如王氏,那么更多的缺少的部分都在哪里呢?我们恰恰需要这些缺少的部分来讲述或分析故事。比如我们可以寻找更多的拼块,以此来判断康熙到底是个威权人物,还是一个在人们预料之外的仁慈的人。在我们寻找的过程中,拼图的各个部分会逐渐汇集在一起。我们可能并不需要在故事中出现一座庙,但是故事中恰恰就有一座庙;我们可能没有想到会有毛驴出现,但是故事中有个人正在骑着毛驴旅行;我们可能没有把客栈和客栈老板安排进故事,但是故事中有个人偏偏进入了一家旅馆。这些人慢慢地汇集在一起,组成了故事。这并不是任何一种特定的写作流派,而是不断地展现拼图中缺失的部分。洪秀全的故事正是如此。他非常难以理解,大概是我在这个地球上所知的最难理解的人之一。他有点不羁,但是又有强烈的宗教热情。他相信自己是耶稣的弟弟。我们会说:“嗨,等一等!并不是每个人都相信他的话!”但是在当时,仍然有足够的人相信这种话,他们组成太平军,对国家造成了非常重大的威胁,几乎推翻了政权。这些都是我们难以预料的。

历史写作就像玩拼图游戏,我们必须很小心。有时候我们可能用力过猛,会破坏这些拼图,而不是丰富它们以让其他人方便使用。你的孩子怎么能玩一幅残破的拼图呢?你需要找到符合拼图的那些事实,而不仅仅是使用蛮力。如果我们能找到合适的平衡,我们就可以用巧妙的方式完成拼图。有时,你甚至只用一句话就能瞬间捕捉到数百年的历史。当我在写作时,1644年夏天就是那个特定的仪式性时刻。当时,满清军队进入北京,李自成往西逃跑。这是个惊心动魄的时刻,它同时汇集了满洲、东北、农业、文化、帝王、农民、军队等等因素,所有的这些都为我提供了讲故事的素材。

ESQ:在您看来,一个优秀历史学家的最重要的品质和技艺是什么?

史景迁:这是一个非常宽泛的、难以回答的问题。品质意味着一种洞察故事的深度的能力,技艺则体现为描述故事和把碎片串联起来的能力。我们可以从另外一个角度回答这个问题,为什么有些人想成为历史学家。大部分人都是自愿选择历史学家这个职业的,有些人从童年时期就对历史产生了浓厚的兴趣。小时候,我在家乡之外的寄宿学校读了很多年的书。这些学校都很棒,教授的东西也很新。但是一旦爬上床、关掉灯,我们就会互相讲故事。在学校期间,我对这些事情的记忆更加深刻。所以我认为,对一群一起长大的孩子而言,互相讲故事是他们将各自的生活联系起来,或者表达对已故父母的思念的方式之一。在深夜里,我们避开了门卫,就好像避开了国家、法律和秩序。当宿舍的灯关掉时,我们又有了一种新的光——自由。我想,这就是我对成为一名历史学家产生兴趣的根源。当然,历史学家还得具备一些其他的品质。比如,他要对叙事的精确性有近乎痴迷的追求,他要有展现故事背后的情感的冲动和能力。当然,最重要的是要喜爱历史。

ESQ:你经常提到“故事”。会讲故事是不是也是一名历史学家的重要素质?你认为如何才能讲出精彩的故事?

史景迁:的确如此。历史学家必须像孩子那样,意识到故事可以触及人们的心灵。我想我只是喜欢阅读。大概八九岁时,我就意识到我所阅读的故事是不同的。它们不仅仅是在语言上有区别,而且产生的影响也是不同的。有一些故事很精彩,有一些则很无聊。我开始思考为什么它们会不同?为什么在同一本书中,有些故事如此枯燥,让我昏昏欲睡;有些却如此激动人心,让我求爸爸:“请多读一章吧,只是多读一点!”爸爸经常会说:“太晚啦,我们明天再继续讲这个故事!”但是孩子们总希望明天立刻就到来,因为他们不知道明天的故事会是什么样的。这就是为什么我们要在故事中套一个故事。这是正确的讲故事的方法。你知道故事才刚刚开始,但是它却同睡眠一起结束了孩子们的一天。

有很多故事貌似不起眼,但是一旦被发现,它们就能产生动人的力量。当然,这需要历史学家要足够敏感,有一定的想象力。在《太平天国》一书中,我写了几页关于狗的事情,我自己很喜欢这种写作。我用在清代报纸上关于狗的材料讲述了一个关于上海的故事。这个故事只有少数注释,并没有发展成为一个大部头著作,但是却非常重要。它或许可以成为天平天国历史的一个有趣的补充。当时,饥荒使得人们非常虚弱,他们开始偷他人的狗来为自己和家人充饥。那些天,我想到很多问题。如果你有一条狗的话,你会怎么给它起名?你会用什么来喂狗?当你的狗不见后,你会去哪里找它?你会惩罚弄丢狗的那个仆人吗?狗会学会一些特技吗?狗会戴上面具吗?但是,我意识到我的故事必须要在这里结束了。因为材料有限,而且我也不可能用动物权利之类的现代概念来分析这个历史事件。有些故事却可以走得更远一些。在太平天国研究中,我发现有些西方人开始学中文,有些中国人则开始学法语或英语。这是一个隐藏在其他故事中的关于语言的重要时刻,是历史中非常重要的部分。所以,对历史学家而言,想象力很重要,但是要学会节制和控制。有时,适时地结束故事,反而能产生更大影响,因为它给读者留下了很多想象的空间。

当然,历史学家也可以讲述一些“非常奇特”的事情。比如,在太平天国的记录中,我发现赛马竟然是当时流行的消遣方式。我还发现了非常奇怪的一幕。当时,法国人正在与太平天国军队作战,他们把台球桌搬到山顶,一边打着台球,一边观赏法国士兵对山谷中的太平军发动攻击。攻击敌人和玩游戏这两个行为竟然可以同时进行,真是出乎我们的意料。这些奇特的故事表明,人们的动机经常是非常奇怪的、非常难以理解。

讲故事最大的困难就在于如何同时确保故事的说服力和可能性。这非常难。有些历史作品只是一本单调乏味的日记,没有什么可以揭示的东西。有些历史作品则是一本充满灵感和新意的激动人心的日记,堪称文明的瑰宝。在任何情况下,历史学家必须既勇敢大胆,又小心翼翼;历史学家的写作必须既精确、简洁,又能在细微之处展现足够的深刻。只有这样,才能讲出精彩而深刻的故事。

ESQ:在您看来,历史研究或历史写作的目的和意义何在?您为什么会选择成为一名历史学家,而不是文学家?

史景迁:这也是个难题。有时候你别无选择。比如学生被告知要学习历史。这很糟糕。因为他们已经别无选择。学校或政府并没有真正想让学生成为历史学家,他们只是试图让学生相信那些在他们看来应该相信的东西。

至于我自己,则是在寻找故事。但是我从未说过这是探究过去的唯一方式。存在着无数种考察过去的方法。我也会等着故事来找我,它们也真的会来,就像王氏那样。故事就围绕在你的周围,只要你愿意,你就可以重新体验历史人物所经历的事情。历史研究是探究你自己的文化,并观察在其他社会类似环境中的行为的有效方式。你可以看到不同年龄、不同性别的人是如何反应的。

历史对人类的生活非常重要。但是它可以被操纵、滥用和编织谎言。政府可以因不良动机有意说谎,也可以不道德地操纵历史,因为它们认为这样有利于它们去统治人民。但是在将来,那些伟大的作家们终究会打破这些谎言。历史学家要尽量去构建他自己的新世界和他自己的自由,这将会成为最让人激动的事情。一旦到了那个阶段,你可能会向历史学家这个头衔说再见,因为你想去一个完全构建起来的世界,或者去渺无人烟的荒野,你希望自己的思想更加深刻。所以,你会去开发自身能力的不同方面,会成为一个与众不同的人。如果你希望如此,你就要完成很多的事情。在西方,你要在更晚的时候才能达到这种平衡的境界。

毫无疑问,我认为史料证据可以把思想联系起来,形成对时代、时间和人类历史的深入分析。但是这要付出巨大的代价才能做到。每个作家都可能会讲述关于孤独或迷失的故事—如何才能面对整个世界?这样的文学故事已经太多,有无数的诗歌和小说在孜孜不倦地探讨这个问题。那么,你为什么不能从另外一个角度来思考这个问题呢?毋容置疑,历史写作也可以是探究人生存状况的重要手段。

再回到你之前的问题,为什么我要研究历史,而不是进行文学创作?这个问题很难。历史不能成为文学,或者说,历史只能是不成功的文学。但是你可以在童年时期同时喜欢上它们。然而,在你内心深处的某个地方,你知道最适合自己的道路。有时,你的选择会受到政权或其他因素的影响。但是没有任何政权可以完全压制社会。故事可以远离政权,向你提供它们自己的解释和答案。历史学家是在寻找一种自由。它可以自孩提时代就开始,一直持续到老年。如果你想继续,没有人可以阻止你继续写故事。这或许是我想成为历史学家的一种深层原因。

ESQ:我一直对你的身份很感兴趣。你是英国人,长期居中在美国,一直研究中国,这种“他者”的身份对你的研究产生了什么影响?

史景迁:我似乎从来没有意识到我是个“他者”。我最决定性的一次搬家是从英格兰搬到新英格兰,因为在康涅狄格可以为工作提供很多便利。对我而言,耶鲁大学是个完美的地方。所以我对国家看得很淡,不认为它是一个决定性的因素。在我成长过程中,我非常英国化。我的父母也很英国,尽管他们不是纯正的英国人,他们与苏格兰、爱尔兰、德国和法国都有关系。美国则为我提供了很多研究机会。中国就在那里。我不能这样假设我是否会去研究印尼史、德国史或日本史,因为我没有这样做。但是我在过去的中国找到了兴趣点,即便我一开始不能去中国。因为在共产主义初期,学生们不可能进入中国。我从电影和书籍中了解中国。我在中国发现了自己一直寻找的故事,它们就像小时候我躺在床上听的那些故事一样让人着迷。中国与我成长过程中所处的环境完全不同,这让我更加痴迷于它。在我的生命和现实生活中,中国的故事和英格兰的故事都融合在一起。

有些人可以同时研究很多的文化和文明,但是我没有能力去探究所有的事情。我从英国早期文学作品中受益匪浅,尽管孩子们可能不喜欢它的拼写和语法。我喜欢这些作品的结构和语言,喜欢揣摩它们是如何组织起来的。我接受过很好的拉丁文教育。虽然我后来并没有用拉丁文进行研究,但是拉丁文给我带来了特殊的精确感,因为它与其他语言很不相同,而且它已不是一种口头语言。总而言之,我的中国研究受惠于中国的过去和我的英国根基。

近代中国在其崩溃和重建之际,因其与英国以及其他欧洲国家之间的复杂关系而产生了无数值得书写的历史。此前的中国历史中也有无数值得书写的故事。正因为如此,我发现中国正是我想要寻找故事的地方,我希望我的故事要从这里开始。我想这有点像采蘑菇。当你在一个少有人至的森林采蘑菇时,你知道你在找什么,但不知道在哪里找。所以你扒开树叶,看到湿润的泥土。你这样很耗时间,但是却很有趣,因为不用遵循任何规则。你采到蘑菇,用它们来做晚餐。一个新手每次可能只能采到一个蘑菇,但是对那些采蘑菇的高手来说,蘑菇似乎就围绕在他们周围。有时你可能找了几个小时,突然发现一个树洞,里面长满了等待你采摘的蘑菇。中国是一个充满戏剧的国度,有如此丰富的历史记录,有无数值得讲述的故事。我就是一个采蘑菇的人,进入了中国这片满是蘑菇的森林,那里有无数的蘑菇在等着我去采。

ESQ:觉得你到目前为止,最大的成就是什么?

史景迁:有时我认为这个问题应该留给别人来回答,让他们来做决定。最让我感到惊讶的是我竟然写了这么多。对我而言,时间似乎是一场战斗。

每次我的书被翻译成中文,我都很高兴,这种感觉很奇妙。尽管有时候翻译得并不是很好,我仍然很高兴。当我知道,在湖北、湖南的某个小镇中,有人竟然在阅读我的书时,我非常高兴。我的书还在台湾和香港出版,那里的人也喜欢我的书,这也很有趣。我认为到目前为止,最让我感到惊奇的是我的这些书组合得还不错,他们之间有着我从未意料到的种种关联。我既有关于晚清的书,也有关于1630年代的书;有些书是关于太平天国、利玛窦和天安门;有些书把宗教与文学联系起来,有些则把五四运动与清初联系起来。王氏是与康熙相对比的人物,胡若望则是外国人的代表,他体现了不同国家在接触时所遭遇到的文化上的困难。

有时候,我会对自己书中的某些篇章感到很满足,尽管它可能只是四百页中的某一页。我会读那几页,然后有点惊讶:“这竟然是我写的!这是我的文字!”我自认为写得最好的片段是《王氏之死》一书前言部分的最后一两句。我这样写道:“就我对王氏的认识而言,曾感到模糊不清和艰涩难解。对我而言,她就像人在退潮的海水看到的一块闪闪发光但又后悔捡起来的石头。因为随着石头在阳光下被晒干,石头的色彩很快就会消失。但是王氏故事的色彩和纹线并没有消退,它在我的手里变得越来越鲜明了。我不时地感到,这块石头正将热量传递到手握着它的生命之躯。”我记得我在40年前写下了这句话。我很高兴能写出这样的话,因为这是讲述历史的一种方式。

我很高兴我所有的书的主题都完全不同。我挺喜欢我最近的两本书:《雍正王朝之大义觉迷》和《前朝梦忆:张岱的浮华与苍凉》。在写作《追寻现代中国》时,我试图从一种宏阔的角度来看待中国历史。这两部书都源自这种视野,都是关于明清时期的。对我而言,这个时期是中国历史的一个重要时期。中国在这个时期经历困难,遭受入侵和失败,但是未来的力量也在孕育之中。

我很高兴我并没有重复自己,也没有受到意识形态的束缚。我希望我能一直自由地写作,英国和美国的经历则确保了这种可能性。我想要说的是,无论我是否有力气去讲故事,我最想做的事情就是能用比较动人的故事阐明过去,让别人对文化的不同层面都产生兴趣。这就足够了。

任何好的作品都有激动人心的部分,但同时也有一些让人厌倦的部分。它们的影响也一直都存在着。国家在变化,兴起又衰落,人也在经历生死,这些外部的事件会对我们的日常生活产生影响。我试图去做的不是概括,而是汇集人们对于过去的情感解释,让其他人知道充满挑战的过去是美丽的。通过我的书,不同国家的人们了解了康熙和胡若望,以及利玛窦这样的联系东西方文化的人,他们甚至可以了解洪秀全这个让人难以产生好感的东方人物。这让我很高兴。

我认为历史的最大好处是它似乎处于文化的中心,其他的事情都围绕它演变,你可自由地解释它们。这就像月亮与太阳之间的平衡关系。我们所讨论过的那些事情,灯笼、雪花和王氏之死之间也是同样的关系。人们相遇,并试图分享某件事物和某个时刻。在20年后的今天,我很高兴自己能把很多历史汇集起来,并把它们分享给更多的读者。

(此文章取得《时尚先生》授权,如转载,请征得原版方同意。)